公开课∣陈虹霖教授:智慧养老的行业与产业发展

发布人:姚思齐发布时间:2025-07-31浏览次数:179

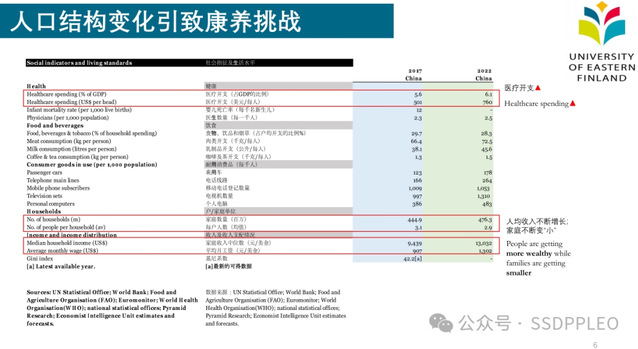

陈教授指出,在人口老龄化高速发展的背景下,我国社会面临着人口结构与家庭结构的深刻变革:劳动年龄人口缩减,预期寿命延长。医疗健康资源紧缺与家庭照料功能弱化成为突出问题。日本、欧洲等较早进入老龄化的国家已通过政策调整与数字化技术寻求突破,智能技术与AI的深度发展已成为应对老龄化挑战的核心路径之一。

老年群体存在九大核心需求,涵盖基本生存、安全、社交、自主决策等方面。基于这些需求,智慧养老产业形成多元化市场细分格局。以上海为例,从108个细分类别中筛选出8大类别、17个核心场景,精准回应老年群体需求。香港智慧养老年度奖项的47个获奖应用也呈现类似趋势,康复、安全监测、信息技术素养三大领域项目占比最高。当前市场上,陪护机器人、减痛设备等产品也覆盖多个领域,形成与需求高度匹配的产业生态。

不过,智慧养老产业发展面临三大挑战。一是人才挑战,需培养具备复合能力的专业人才;二是循证为本的商业创新挑战,技术产品市场化需以扎实实证研究为基础;三是结构性挑战,要解决数字鸿沟问题,实现技术公平。

因此,未来需探索“人手一机器人”可行性及AI替代人类照料的可能性,构建适配我国国情的智慧养老体系。

以下为发言实录:

随着我国进入老龄化高速发展阶段,智慧养老行业与产业已呈蓬勃发展之势。以下将从三个维度展开探讨:老龄化社会与数字社会的共生发展、智慧养老行业和产业的需求与市场细分、技术赋能的未来与挑战。

一、老龄化社会与数字社会的共生发展

当前在技术高速发展与AI深度介入的时代背景下,我们正面临着人口结构与社会需求的深刻变革。尤其是在进入老龄化社会后,人口结构与家庭结构的变化引发了一系列连锁反应:工作年龄人口持续缩减,预期寿命不断增长。这种结构性的转变,更凸显了需求层面的变化,为产业发展创造机遇的同时,也带来了诸多瓶颈。

其中,医疗与健康资源的紧缺问题尤为突出,投入需求持续攀升。同时,家庭人口规模不断缩减,传统的家庭照料资源面临严峻挑战,数量日益减少。

照料资源紧缺是全球性议题。日本作为亚洲最早进入老龄化的国家,以及欧洲诸多国家,都早于中国面临类似挑战。为此,这些国家多年前便高度重视照料资源的集聚与培育,通过积极的政策吸引全球照料资源(如日本和欧洲部分国家实施的开放性移民政策),并推动福利制度革新以平衡资源稀缺。在此过程中,政府对数字化系统与技术的期待日益强烈,数字化成为应对老龄化挑战的核心路径之一。

二、智慧养老行业和产业的需求与市场细分

基于这些结构性变化与对数字化的需求,我们有必要探究行业如何细分需求、发展相关服务与产品。

(一)老年群体的多层次需求特征

从个体层面看,老年群体的需求呈现多元化特征。哈佛经济学家关于长者需求的阐述具有代表性,其核心观点为:若长者能感知生活有意义,需在九个方面维持功能完整性,具体包括:

1.基本生存需求:满足基本生理需求,但其满足程度随年龄增长面临挑战;

2.安全需求:在独立生活环境(家庭、机构、社区)中保障自身安全;

3.身份认同需求:维持社会角色与自我认知;

4.社交与关系需求:与社会系统保持互动,避免孤独与隔离;

5.行动自如能力:实现床椅转移、室内外活动等基本移动功能;

6.自主决策能力:在个人事务中拥有决定权,即使在失能状态下仍具重要性;

7.颐养需求:通过饮食、兴趣爱好等细节体验生活乐趣;

8.个人成长需求:在高龄阶段仍有意愿和权力追求自我发展;

9.贡献需求:通过家庭或者社会参与实现自我价值。

(二)市场细分与产品服务创新

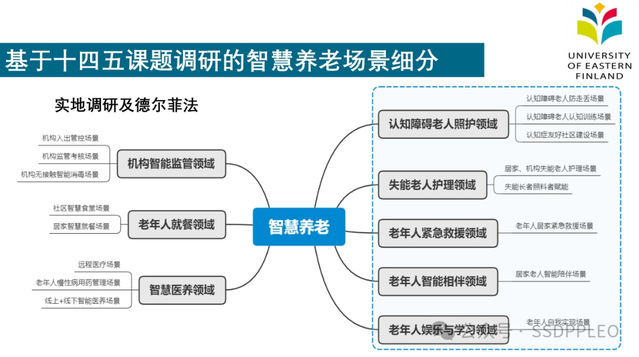

基于上述需求,智慧养老产业形成了多元化的市场细分格局。以上海2020年发布的智慧养老场景课题为例,课题组通过实地调研从108个细分类别中筛选出8大类别、17个核心场景,涵盖监测、智慧医养、认知症照护、失能护理、紧急救援、智能陪伴、娱乐学习等领域,精准回应了老年群体的核心需求。

香港智慧养老年度奖项(2006-2024 年)的47个获奖应用亦呈现类似趋势,其中康复、安全监测、信息技术素养三大领域项目占比最高。典型案例包括:

·2021年“长者助理大规模异构网络” 项目:通过匹配不同背景的志愿者与长者,满足情感交流与颐养需求,体现社会网络理论在养老服务中的应用;

·2022年金奖项目:针对认知障碍长者走失问题,构建志愿者网络APP,通过 “点灯” 机制缩小搜寻范围,采用 “老退化人士” 等友好表述,兼顾功能性与人文关怀。

三、技术赋能的未来挑战

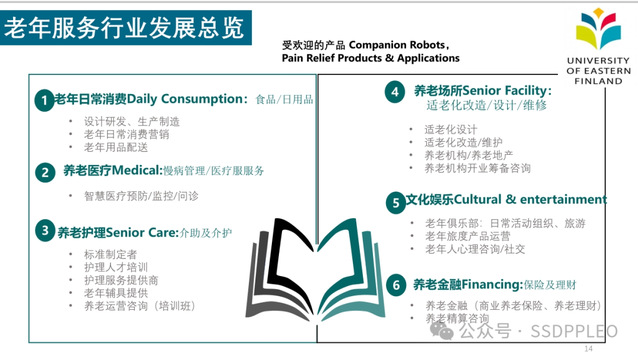

当前市场上,智慧养老产业覆盖食品日用品、医疗护理、适老化改造、文化娱乐等多个领域,陪护机器人、减痛设备、情绪安抚工具等产品日益受关注,形成了与需求高度匹配的产业生态。然而,智慧养老产业发展仍面临三大挑战:

(一)人才挑战

智慧养老产业对专业人才提出复合型能力要求,包括智慧康养应用操作、信息技术知识、跨群体沟通、技术管理等。具体表现为:

·医护人员需提升数字素养以适应云医疗等新模式;

·社会工作者需具备将数字信息转化为老年人可理解语言的能力;

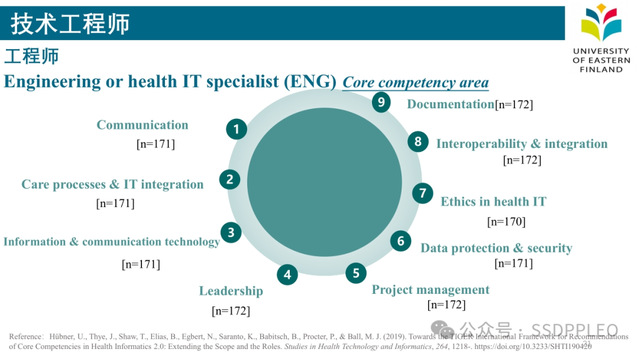

·技术工程师需强化数字伦理意识,保障信息安全与隐私。

应对路径包括:推动高校开设“AI +养老”双学位项目(如复旦大学社会工作与计算机系合作项目),建立持续教育体系,在实践中培育兼具专业能力与人文关怀的复合型人才。

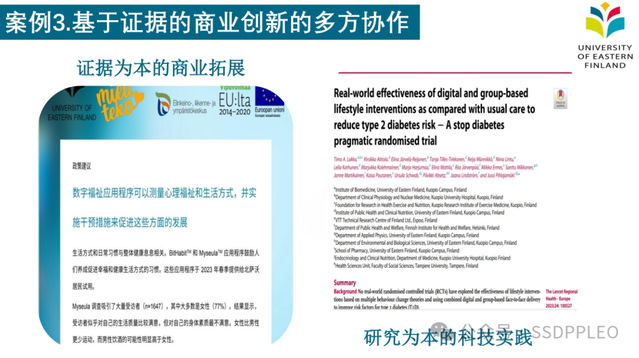

(二)循证为本的商业创新挑战

技术产品市场化需以扎实的实证研究为基础,核心问题包括:

·技术适用性的地域差异(如上海与西部乡村的需求差异);

·干预方案的可复制性与数据匹配度;

·老年人在产品开发中的参与度与知情权保障。

国际案例表明,循证积累是产业可持续发展的关键。例如,芬兰远程护理机器人通过对 248 位高需求人群的实证研究,证明其可减少50%以上的护理工时,年节省26万欧元,为技术推广提供了坚实证据;“Big Habit”项目基于2000余名糖尿病患者的数据积累,其研究成果发表于《柳叶刀》子刊,为健康干预技术的商业化奠定了科学基础。

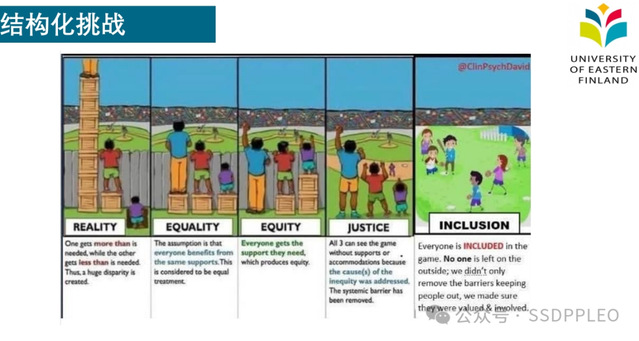

(三)结构性挑战

数字技术在提升服务效率的同时,可能加剧社会不平等。具体表现为:

·数字素养差异导致技术使用门槛,形成 “数字鸿沟”;

·资源分配的 “平均主义” 无法实现实质公平,需建立差异化供给机制。

解决路径在于:构建包容性技术发展框架,拆除使用壁垒,优先保障弱势群体的技术可及性,通过政策干预与产业协同实现技术普惠。

四、结语

老龄化社会催生的多元化需求,正在推动智慧养老产业向更精细化、人性化的方向发展。面对 “人手一机器人是否为未来出路”“AI能否替代人类照料” 等核心命题,需要学界、产业界与政策制定者协同探索,在技术创新中融入人文关怀,在效率提升中兼顾社会公平,最终构建适应我国国情与文化特征的智慧养老体系。

张震教授点评提到,在人口转变与老龄化浪潮下,因生育率下降、寿命延长,出现代际数量失衡及 “多代共存” 现象,家庭和社会层面的人力照料压力剧增,且国家难以将大量年轻人力资源投入养老领域,单纯依靠人力解决养老问题前景渺茫。而智慧养老借助新一轮科技革命成果,成为应对老龄化战略的亮眼领域。如芬兰的机器人陪护等技术,能节约大量时间和人力,为应对老龄化提供了富有前景的方向。值得注意的是,智慧养老不只是科技的应用,人的因素仍不可或缺。因为老年人的心理和照料需求多样,未来人的参与会以另一种方式呈现,比如参与数据训练等,这种方式效率远高于传统人力模式,能更好地满足养老需求。

复旦大学社会发展与公共政策学院近期推出“积极应对人口老龄化背景下的产业前景”精品课程培训项目,详情请见学院培训中心网站(https://www.rcfz.fudan.edu.cn/32/b2/c7241a733874/page.htm),感谢你关注,欢迎你垂询。

复旦大学社会发展与公共政策学院

EDP及培训中心

2025年7月